Die Perspektive täuscht: Die Eier liegen im Abstand von 62,5 cm (1 Elle).

Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Schönecken, und am Ostersamstag klingelt ein (mehr oder weniger) junger Mann und bittet um Eier – dann sollten Sie ihm welche geben! Denn dieser Mensch ist der „Raffer“ oder der „Läufer“ bei einer der ältesten und interessantesten Ostertraditionen überhaupt – der Schönecker Eierlage!

2011 wurde ich erstmals Zeugin dieses faszinierenden Wettlaufs. Damals wurde der Läufer mit einem Alter von 44 Jahren zum ältesten Sieger der Eierlage gekürt. 2014, bei meinem zweiten Besuch, konnte ich den damaligen Raffer erneut als Läufer bejubeln, der ebenfalls siegte.

Doch was geschieht eigentlich am Ostermontag in Schönecken? Aus dem Mund meiner damals vierjährigen Tochter geschildert passiert folgendes: „Der Eine läuft immer hin und her und hat manchmal ein Ei. Am Ende hat der andere gewonnen, aber den hat man nie gesehen. Alle haben nur gesagt, dass er gewonnen hat.“

Im Klartext: Auf der Von-Hersel-Straße werden 104 rohe Eier im Abstand von einer Elle (62,5 cm) ausgelegt. Um 14 Uhr treten zwei Junggesellen gegeneinander an: Der „Raffer“, der diese Eier einzeln aufsammeln und in den Korb bringen muss, und der Läufer, der die Wegstrecke ins benachbarte Seiwerath und zurück – 7,6 Kilometer bei 122 Metern Höhenunterschied – auf sich nimmt. Der Raffer kann selbst entscheiden, wann er welches Ei aufsammelt, doch es muss einzeln geschehen. Dabei legt er maximal etwa 65 Meter und insgesamt 6,9 Kilometer zurück. Hinzu kommen 104mal stehenbleiben, bücken, aufheben, umdrehen und zurücklaufen. Das letzte Ei darf er werfen. Wer seine Aufgabe zuerst beendet hat, ist der Sieger des Wettbewerbs.

Die Feierlichkeiten beginnen übrigens am Karsamstag mit dem Aufbauen. Am Ostersonntag richtet die Junggesellensodalität bereits ein großes Fest im Gemeindezentrum aus. Der Ostermontag ist geprägt vom Hochamt und gipfelt in dem Wettlauf mit anschließendem Umtrunk und Tanz im Festzelt. Nach dem Aufräumen werden am Dienstag als feierlicher Abschluss die für den Lauf gesammelten Eier verzehrt. Spannend ist jedoch auch die Versteigerung am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Die Junggesellen bewerben sich paarweise als Raffer und Läufer. Ihnen werden vom Verein 25 Euro angeboten. Im Anschluss unterbieten sich die Bewerber in einer rückwärts laufenden Versteigerung (die Beträge werden also immer kleiner). Bleiben nur noch drei Paarungen übrig, entscheidet die Sodalität darüber, welche davon am besten geeignet ist, anzutreten. Die beiden Sieger geben nun bekannt, wer von ihnen der Raffer und wer der Läufer ist – eine Neuigkeit, die im Dorf schnell die Runde macht.

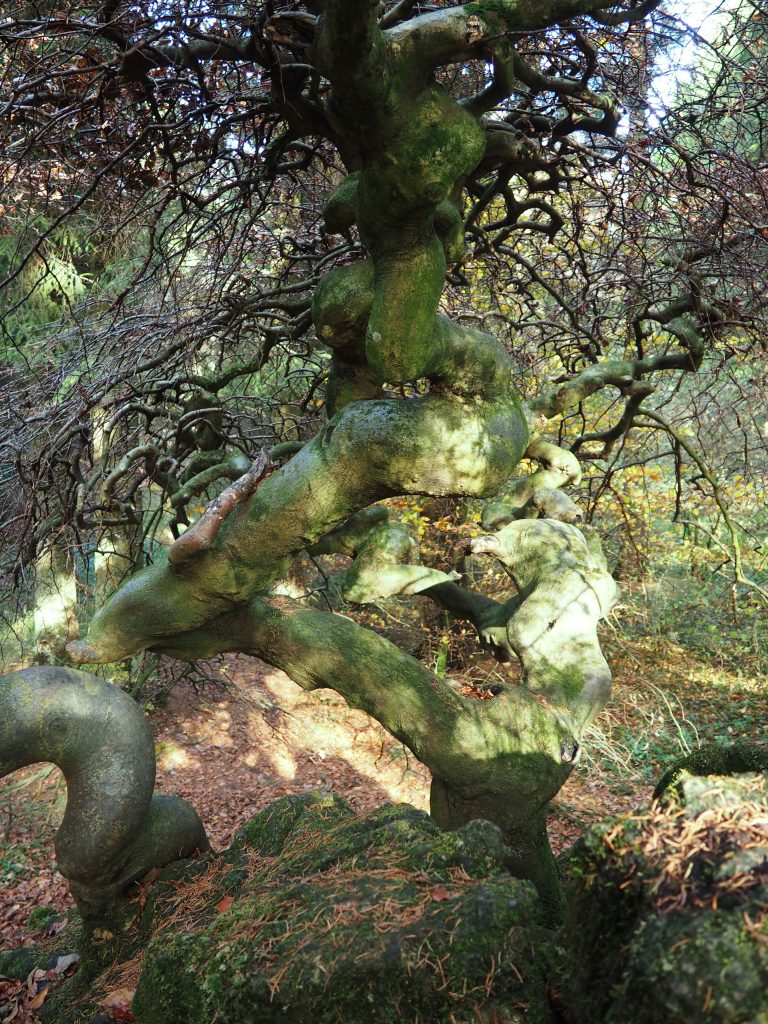

Als wir am Ostermontag Schönecken erreichen, gleicht besonders die Von-Hersel-Straße einem Hexenkessel. Schaulustige von Nah und Fern bevölkern die festlich geschmückte Ortschaft (auch liebevoll „Flecken“ genannt) und fiebern mit den Probanden um den Sieg. Die Spannung steigt, sobald der Läufer den Punkt erreicht, an dem er von Schönecken wieder sichtbar ist. Der Böllerschuss treibt den Raffer zur Eile. Die Menge tobt. Schweißgebadet hastet er durch die enge Gasse zwischen den Zuschauern hindurch – geschützt, begleitet und angefeuert von seinen Junggesellen-Kollegen und getragen von der Menge. Letztlich ist der Läufer auch von der Von-Hersel-Straße aus sichtbar. Nun wird es eng für den Raffer, wenn er noch nicht fertig ist! Nur noch wenige Meter, und der Läufer hätte gewonnen…

Wer würden Sie sein wollen – Läufer oder Raffer? Welche Strategie würden Sie als Raffer verfolgen? Erst die kurzen Strecken? Oder die langen?

Ich denke darüber nach, wann ein junger Mann ein Junggeselle ist. Darf er schon …? Tatsächlich dürfen die Teilnehmer nicht verheiratet sein und keine Kinder haben.

Und was ging meiner kleinen Tochter durch den Kopf? „Mama, warum heißt der Raffer eigentlich Raffer? Der läuft doch auch…“ Kluges Kind! Das Wort raffen ist vielleicht etwas altmodisch, bedeutet aber in etwa „aufheben“. Eifler kennen sicher den Begriff „oprafen“, zum Beispiel beim Steinesammeln auf dem Feld. Und was dachte die Kleine noch? „Warum nimmt der nicht mehrere Eier auf einmal?“ Was soll ich dazu sagen? Spielregeln? Alte Traditionen?

Wie gut, dass es die in der Eifel noch gibt!

Der Ursprung dieser einzigartigen Tradition zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, weil er so wunderbar typisch für das Leben und die Menschen in der Eifel ist – der Sage nach schon um 1500:

In Schönecken lebten 14 Junker, die neben gewöhnlichem Dienstpersonal auch Läufer beschäftigten, die für sie Besorgungen erledigten. Ein Zechgelage der Ritter führte zu fortgeschrittener Stunde zu Zank und Streit und großmäuligen Sprüchen. Jeder glaubte, den schnellsten Läufer zu haben. Um herauszufinden, wer von ihnen Recht hatte, wetteten sie – jeder auf seinen Läufer. Die Wettläufe erfreuten sich auch beim Volk größter Beliebtheit, und bereits nach kurzer Zeit fand zu Ostern der Wettstreit in einer Form statt, die sich bis heute erhalten hat. Zur damaligen Zeit handelte es sich um 100 bis 110 Eier, und der Läufer lief bis Niederhersdorf und malte dort ein Kreuz an die Kirchentür, bevor er zurückkehrte. (Ich hoffe, er kam nie auf den Gedanken, jemand anderen damit zu beauftragen. Wurde die Tür bewacht, um festzustellen, dass es wirklich der Läufer war, der sich dort verewigte?) Nach der Rückkehr des Läufers gaben sich Raffer und Läufer Kuss und Handschlag und erhielten ein Trinkgeld. Anschließend wurde auf der Burg ein großer Ball abgehalten. Und natürlich ein fröhliches Eier-Essen!

(Tatsächlich urkundlich nachgewiesen ist der Brauch im Jahr 1764. Aber man geht davon aus, dass er deutlich älter ist. Und es wäre doch nett, wenn es so abgelaufen wäre wie oben beschrieben…)

Weitere Informationen: www.eierlage.de, http://www.schoenecken-eifel.de/EIERLAGE.HTM, https://www.ferienregion-pruem.de/kultur/tradition/eierlage-in-schoenecken

Quelle und Buchempfehlung: Alois Mayer: Sagenhaft & Wunderbar – Sagen und Erzählungen aus dem Altkreis Prüm (Veröffentlichungen des Geschichtsvereins Prümer Land, Band 59), www.gvpl.de

(Aufnahme aus dem Jahr 2019)

(Aufnahme aus dem Jahr 2014; der Läufer 2014 war bereits 2011 als Raffer bei der Eierlage aktiv. Begleitet wird er unter anderem von dem Läufer aus dem Jahr 2011 (links), der damals siegte.)