Es ist was los in Losheim! Wie an der Grenze zwischen Deutschland und einem der Nachbarstaaten gebräuchlich, locken vereinzelte Orte mit einem bunten Angebot all dessen, was man „nebenan“ nicht oder nur zu einem höheren Preis erwerben kann. So bieten die benachbarten Gemeinden Losheim an der B265 auf deutscher Seite und Büllingen in Belgien bereits zum Thema Shopping so einiges auf: Tankstelle, Grenzmarkt, Imbiss, Bistro-Brotshop und ein Möbel-Outlet. Ein Paradies voller Kaffee, Bier und Schokolade! So weit, so üblich! Doch hier, in Losheim, macht mich noch etwas anderes extrem neugierig – nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr hindurch, offenbart ein wahres Wunderland Verzauberndes für Augen, Ohren, Verstand, Herz und Seele!

Es ist was los in Losheim! Wie an der Grenze zwischen Deutschland und einem der Nachbarstaaten gebräuchlich, locken vereinzelte Orte mit einem bunten Angebot all dessen, was man „nebenan“ nicht oder nur zu einem höheren Preis erwerben kann. So bieten die benachbarten Gemeinden Losheim an der B265 auf deutscher Seite und Büllingen in Belgien bereits zum Thema Shopping so einiges auf: Tankstelle, Grenzmarkt, Imbiss, Bistro-Brotshop und ein Möbel-Outlet. Ein Paradies voller Kaffee, Bier und Schokolade! So weit, so üblich! Doch hier, in Losheim, macht mich noch etwas anderes extrem neugierig – nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr hindurch, offenbart ein wahres Wunderland Verzauberndes für Augen, Ohren, Verstand, Herz und Seele!

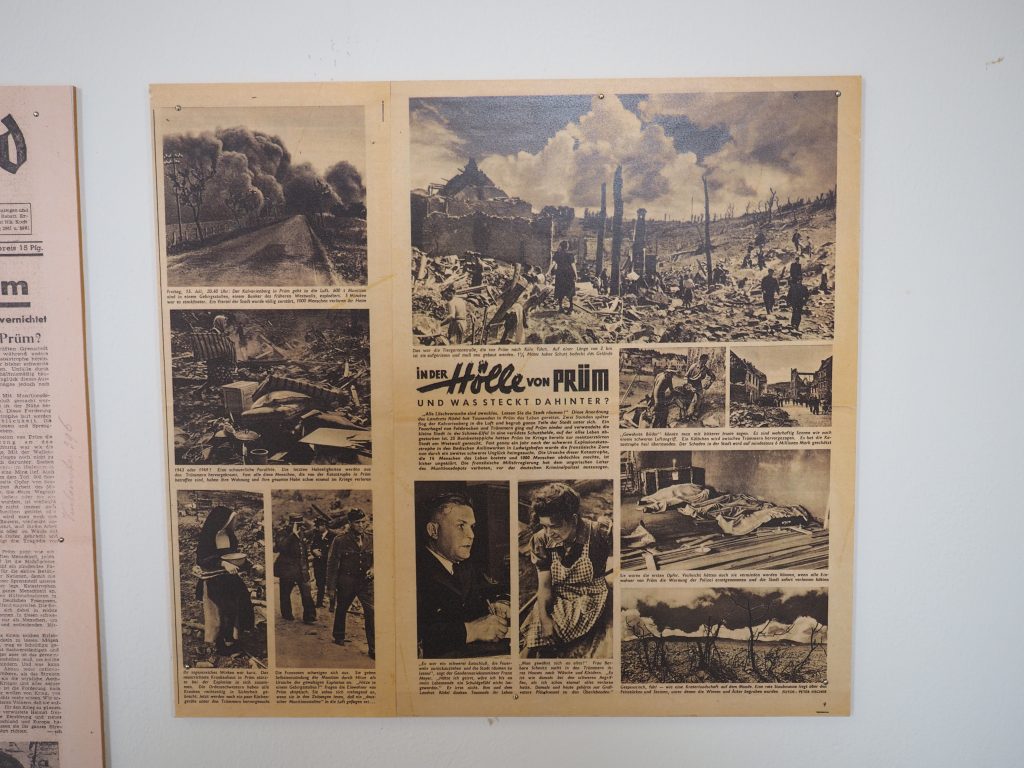

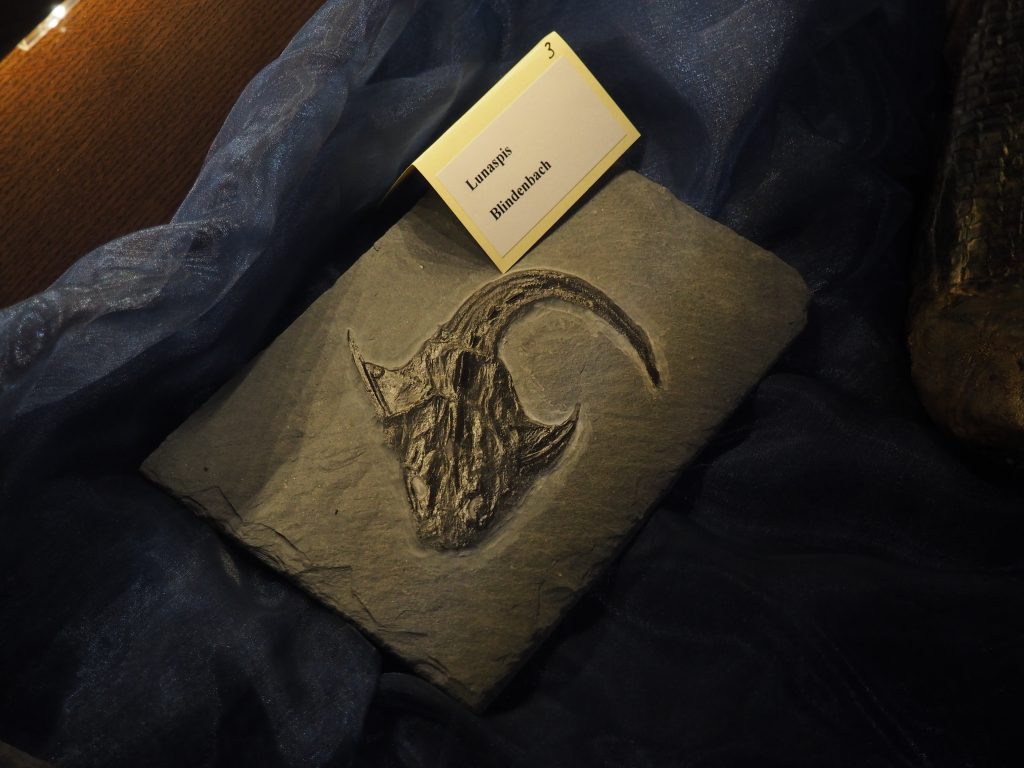

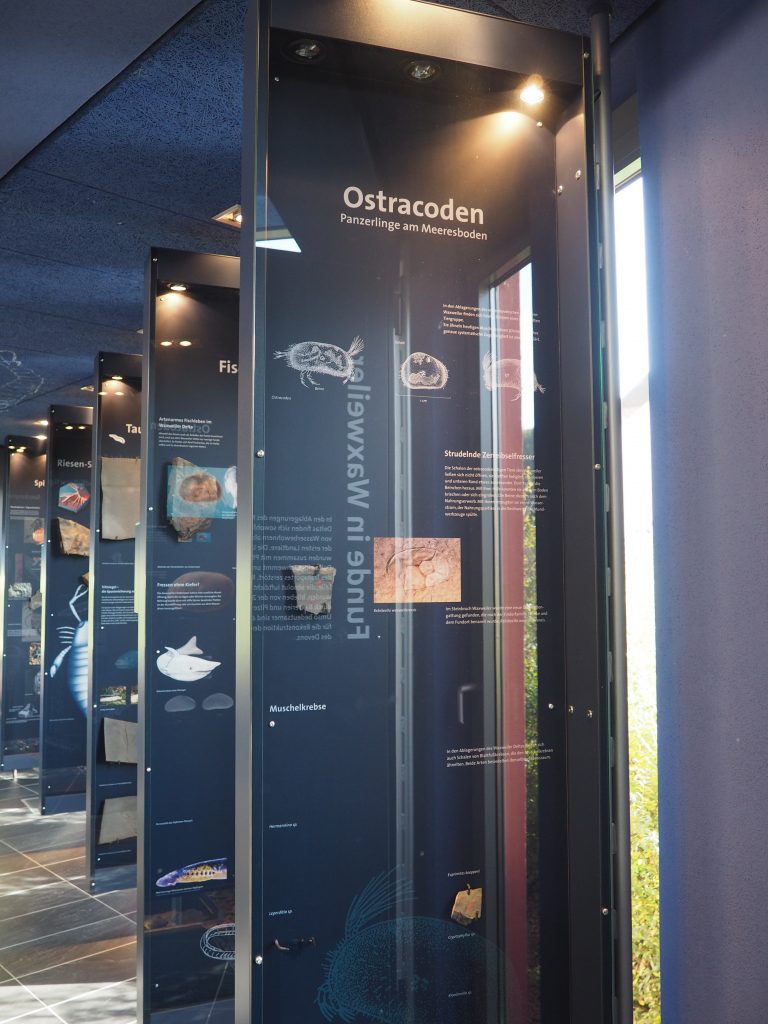

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ein Besuch der ArsTECNICA mit einer beeindruckenden H0-Modellbahnanlage, die 1979 als die größte Europas galt (mit Shop gleich nebenan), und der historischen Ausstellung OldHISTORIES mit Losheimer Grenzgeschichten aus der Zeit zwischen 1945 und 1958 wäre nach all den Eindrücken gleich nebenan einfach zu viel gewesen, wird aber definitiv nachgeholt! Heute tauche ich ein in die magische Welt der Krippen und Puppen. Der Weg dorthin führt mich durch eine weitere spannende Örtlichkeit: Die Ars MINERALIS, ein ganz außerordentliches Fachgeschäft für Steine und Mineralien (und vieles anderes), in dem sich auch die Kasse für den Eintritt in die Ausstellung befindet und das mich bereits etwas einstimmt und vorbereitet auf das, was mich erwartet: Europas größte Krippenausstellung!

Als großer Fan von Themenfahrten in Freizeitparks kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass genau das nun in dem Moment, in dem ich den Torbogen durchschreite, mit mir passiert: Ich reise, getragen von meinen eigenen Füßen, durch eine wunderbare, vielfältige und teilweise fremdartige Welt. Der Weg zu den weithin bekannten und berühmten Krippen führt durch eine andere, ebenso berührende eigene kleine Welt: Die ArsFIGURA – eine Ausstellung antiker Puppen in den verschiedensten Größen und Formen. Der Rundgang beginnt in einer Gasse mit malerischen Häusern, blühenden Bäumen, leuchtenden Laternen und spannenden Durchgängen, die mich in die Zeit vom 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurückversetzt. Nachdem ich sofort in den nachgebildeten Tante-Emma-Laden mit lebensgroßen Figuren und tausenden liebevoll in Szene gesetzten Details gestürmt bin und mich dort ausgiebig umgesehen (und reichlich Fotos gemacht) habe, begeistern mich auch die anderen Ausstellungsstücke. Eine historische Kneipe mit beweglichen Figuren (wohl dem, der ein 50-Cent-Stück in der Tasche hat!), ein Wohnhaus mit Stube und Küche aus der Kaiserzeit, antike Schilder an den Wänden und unzählige Schaukästen mit über 200 Puppen aus den verschiedensten Materialien: Porzellan, Wachs, Holz, Zelluloid (Schildkröt), Papiermaché… Winzige Figuren in kleinen Fernsehern, Puppenstuben, Kaufläden, Dioramen, Schaukelpferde, ein Karussell, Modepuppen, Badepuppen, der Kasperle, ethnologische Charakterpuppen aus verschiedenen Herkunftsländern und noch so viel mehr ziehen mich magisch hinein in die Welt, die sich mir in den Schaukästen und Häusern darbietet. Die ältesten Ausstellungsstücke sind über 200 Jahre alt.

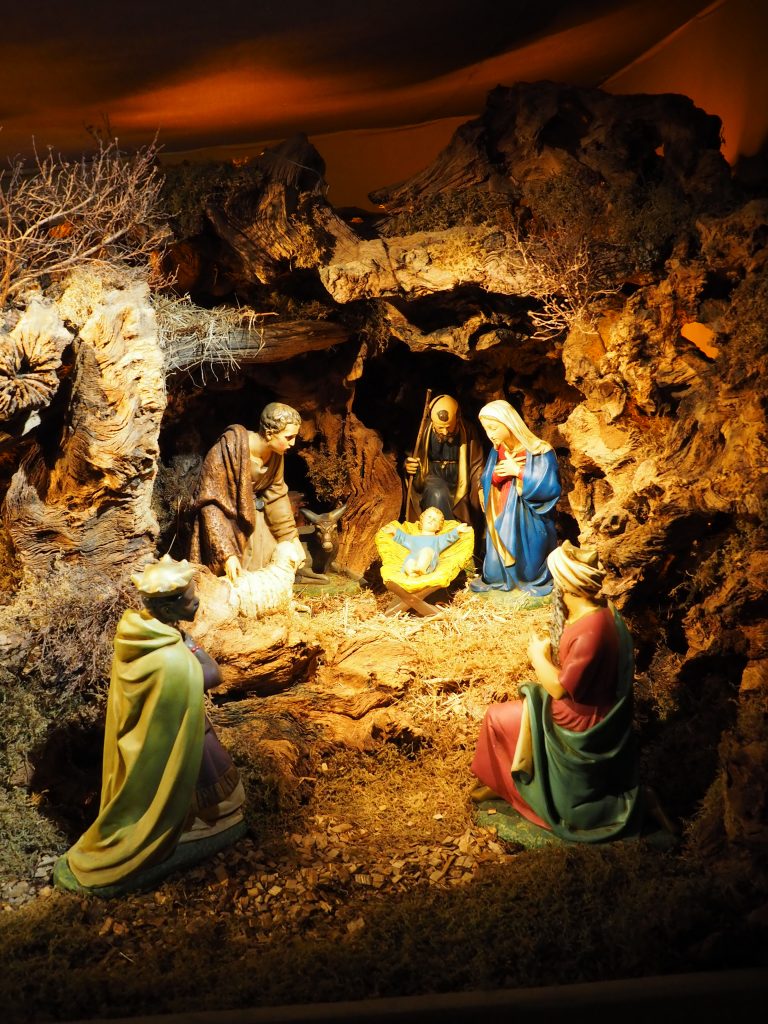

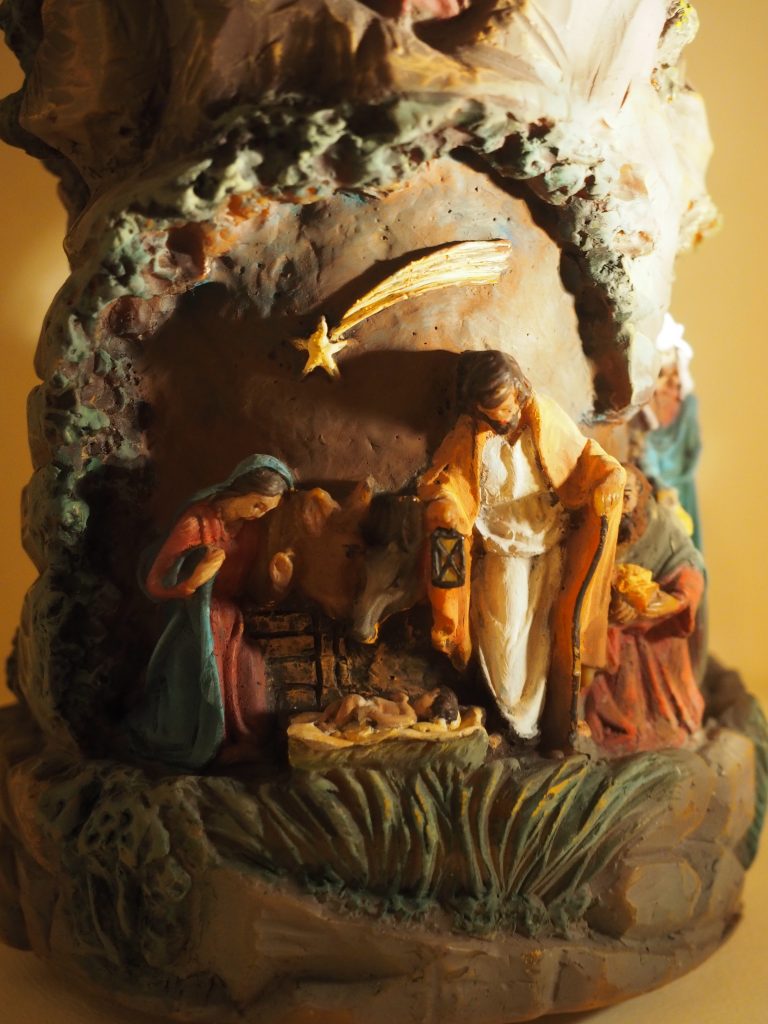

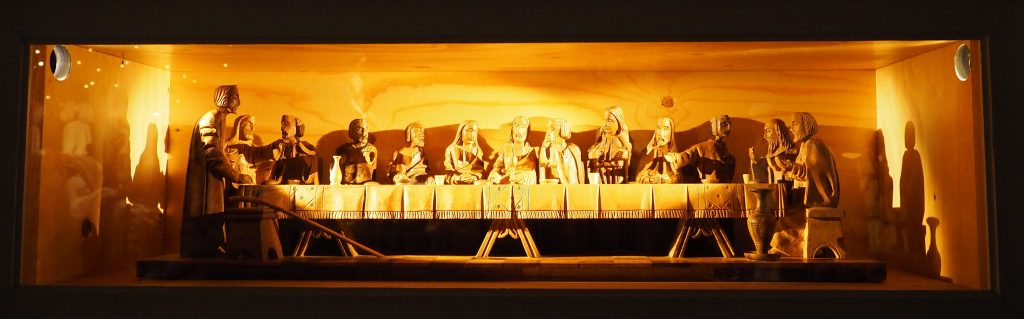

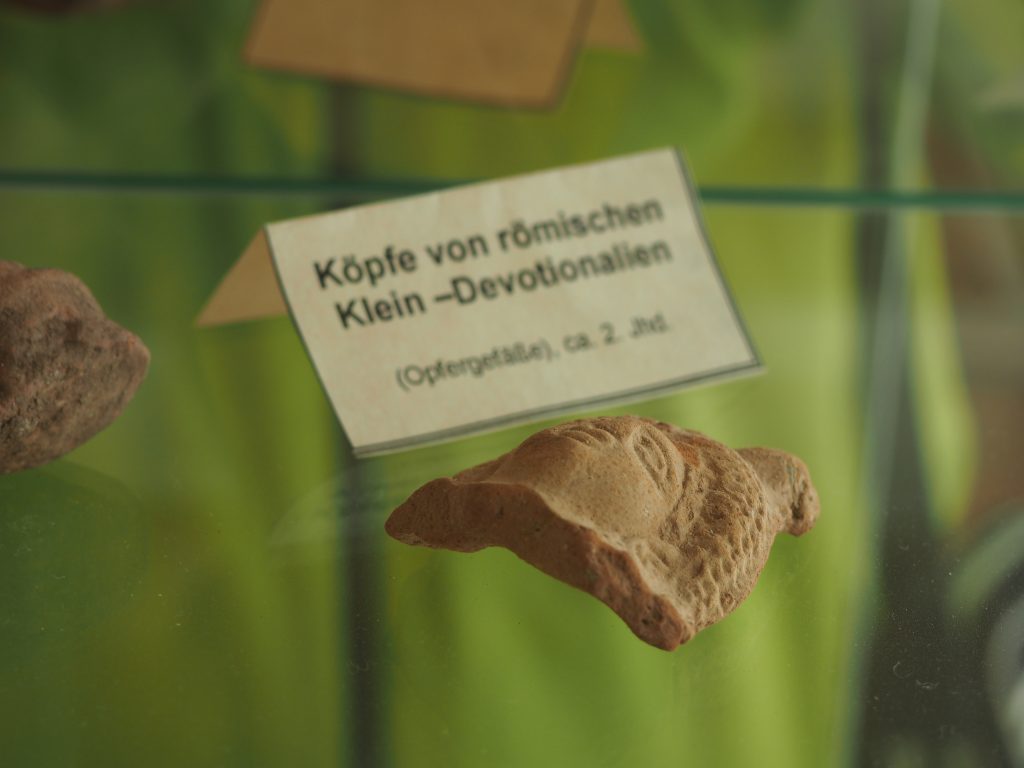

Endgültig in eine Fata Morgana entführt fühle ich mich, als ich den Bereich der Krippenausstellung betrete. Hier empfangen mich eine eindrucksvolle orientalische Krippe und eine Windmühle sowie eine rotierende dreidimensionale Holzkrippe auf einer Drehscheibe – und eine Friedenskrippe mit Figuren, die Menschen aus aller Herren Länder darstellen. Einfach bezaubernd! Die bis zu 250 Darstellungen der Geburt Christi, die mich auf den folgenden 2.500 Quadratmetern begleiten, die sich über drei Etagen erstrecken, könnten vielfältiger und unterschiedlicher nicht sein. Und auf den Infotafeln geben auch Ochs und Esel ihren Kommentar zu den Darstellungen ab. Die barrierefreien Übergänge zwischen den Ebenen werden durch Schaukästen aufgelockert und enthalten Durchgänge und Bogenfenster, die eine Aussicht auf die Punkte der Ausstellung ermöglichen, die ich erst viel später erreichen werde. Das macht so unendlich neugierig! Und meine Kamera bleibt im Dauereinsatz! Die Farben, die Formen, Details und natürlich die überall vorhandenen Informationen wollen für die Ewigkeit (und für diesen Blogbeitrag) festgehalten werden. Auch das Licht, mit dem die Figuren in Szene gesetzt werden, ist für sich betrachtet bereits ein Kunstwerk und stammt aus den erfahrenen professionellen Händen eines eigens damit beauftragten Lichttechnikers. Herr über die ganze Krippenpracht ist Michael Balter, dessen Eltern 1989 das Gebäude extra als neue Heimat für die Dauerausstellung errichteten. Den Grundstock der Sammlung bildeten Stücke, die seit 1976 in einer ehemaligen Molkerei in Monschau-Höfen ausgestellt wurden – allerdings ursprünglich nur zehn Monate im Jahr, um in der Weihnachtszeit wieder in ihre heimatlichen Kirchen und Haushalte zurückzukehren. Nach dem Umzug nach Losheim wurde ein Verein gegründet und fleißig weiter gesammelt und gebaut. Die ganze Sammlung umfasst mittlerweile 400 bis 500 Krippen, die teilweise im Wechsel ausgestellt und durch Sonderausstellungen ergänzt werden. Die Krippen stammen aus Deutschland, den BeNeLux-Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko, Taiwan, Singapur, Peru, Tansania, Simbabwe, von den Philippinen… Die Figuren sind kunstvoll aus Holz, Mais, Ton, Stein, Kerzenwachs, Stoff (besonders im Kinderbereich, der flauschigen Zookrippe), Bambus, Terrakotta, Sägespänen, Modelliermasse, Metall, Draht oder Stoff gefertigt.

Während ich aufmerksam dem labyrinthartig gewundenen Rundweg folge und rechts und links die verschiedensten Darstellungen der Geburt Christi bewundere, öffnet sich plötzlich vor mir ein Bogengang, und meine Seele lacht vor Neugier und Entzücken: Ich habe das Herzstück der Ausstellung erreicht, die mechanische Krippe aus Ligurien. Rechts und links der Arkaden erstreckt sich eine fein modellierte, idyllische Landschaft voller Leben in einer bunten Vielfalt, die in einem Tag-Nacht-Rhythmus illuminiert ist, der insgesamt 8 Minuten dauert. Hier muss ich verweilen, und schauen, und staunen! Gerade noch leuchtet die heilige Familie in ihrer Scheune im Lampenschein, da graut der Morgen, und schließlich kann ich im hellen Tageslicht die Hirten am Berg bewundern, die arbeitenden Handwerker im Dorf und die römischen Soldaten, die die nahegelegene Stadt verlassen. Auf Knopfdruck setzen sich etliche Figuren in Bewegung und erfüllen mich mit kindlicher Freude. Wasser läuft über ein Wasserrad, Handwerker arbeiten, Frauen rühren im Topf, Hirten und Schafe ziehen am Horizont entlang, bis die Nacht sich wieder über das Land senkt. Ich könnte tagelang hierbleiben und schauen! Doch es warten noch so viele Höhepunkte: Eine Krippe im Einbaum, eine mit Wasser, eine in einer Wurzel, eine in einem römischen Kolosseum und schließlich im Untergeschoss eine Krippe, die das Gemälde „Die Volkszählung zu Bethlehem“ von Peter Brueghel dem Älteren in 3D darstellt. An der Wand hängt das Bild zum Vergleich: Die Szenerie ist in einer typisch flandrischen Winterlandschaft dargestellt ist – mit der schwangeren Maria auf dem Esel mittendrin. Viele Stunden halte ich mich hier auf, zwischen all diesen überwältigenden Wunderwerken, in deren Elementen so viel Liebe und auch so viel Freude stecken, bis ich schließlich müde und zufrieden brav dem Rundweg folgend durch den Ausgang wieder in der zauberhaften Welt der Steine und Mineralien lande, wo es auch so viel zu entdecken gibt.

Ein letztes Mal blicke ich zurück auf die Krippen. Wohin ich auch schaue: Überall finde ich so viel Märchenhaftes, wunderschöne Darstellungen, winzige, liebevoll gearbeitete Details, viel Phantasie und den wahren, still glänzenden Zauber der Heiligen Nacht unter dem Stern von Bethlehem!

Weitere Informationen:

Ardenner Cultur Boulevard

Hengersberg 1, B-4760 Büllingen (Belgien) /

Prümer Straße 55, D-53940 Hellenthal-Losheim/Eifel (Deutschland)

info@a-c-b.eu

www.arskrippana.net

www.arsfigura.net

www.arsmineralis.net

www.a-c-b.eu

Öffnungszeiten: täglich außer montags 10-18 Uhr

Eintritt (Stand 2023) 9,50 € für Erwachsene und 5 € für Kinder (6-12 Jahre, jüngere Kinder haben freien Eintritt), Familienkarte (2 Erw. + max. 4 Kinder) 26 €

Interessanter SWR-Bericht:

https://www.swrfernsehen.de/kaffee-oder-tee/wir-im-suedwesten/markus-bundt-in-der-arskrippana-100.html